Recherches sur l’agglomération antique et médiévale de Rezé (Loire-Atlantique)

Recherches sur l’agglomération antique et médiévale de Rezé (Loire-Atlantique)

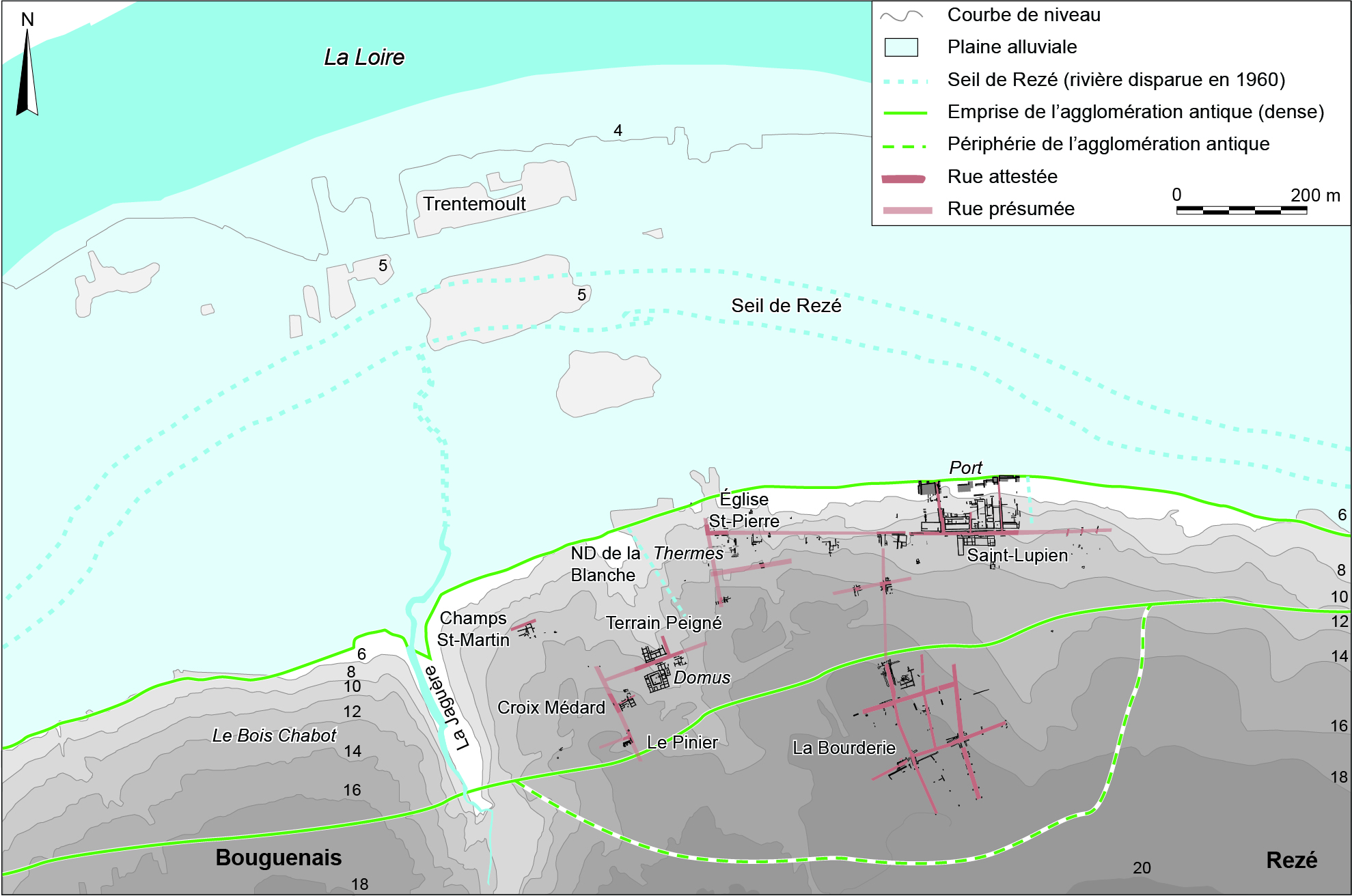

Plan de l’agglomération antique de Rezé/Ratiatum (Loire-Atlantique) dans le courant du iie s. apr. J.-C. (DAO : M. Monteil, J. Mouchard, L. Pirault).

Enjeux du programme : poursuite de l’étude du quartier de Saint-Lupien, situé en partie orientale de l’agglomération de Rezé, qui a fait l’objet d’une importante fouille programmée entre 2005 et 2016, et apports à la connaissance de l’agglomération antique et médiévale.

Nature de l’opération : finalisation des rapports de fouille et des synthèse et préparation de la publication monographique.

Co-direction : Jimmy Mouchard (Nantes Université, UMR 6566 CReAAH-LARA) et Martial Monteil (Nantes Université, UMR 6566 CReAAH-LARA), avec la collaboration d’Yves Henigfeld (Nantes Université, UMR 6566 CReAAH-LARA)

Principaux participants : Rémy Arthuis (Inrap), Isabelle Bertrand (Musées de Chauvigny), Paul-André Besombes (Service régional de l’archéologie de Bretagne), Audrey Blanchard (Archeodunum, UMR 6566 CReAAH-LARA), Aurélia Borvon (École nationale vétérinaire, Oniris), Guillaume Chamarre (archéologue contractuel), Frédéric Épaud (CNRS), Caroline Fabre (archéologue contractuelle), Xavier Favreau (pôle archéologie, Conseil départemental de Maine-et-Loire), Sarah Grenouilleau (Archéologue contractuelle), David Guitton (Inrap), Jean-Noël Guyodo (Nantes Université, UMR 6566 CReAAH-LARA), Emmanuel Lanoë (Inrap), Nicolas Ménez (Inrap), Jean-François Nauleau (Inrap), Gaspard Pagès (CNRS), Ophélie de Peretti (Musée de site archéologique de Lucciana-Mariana), Alexandre Polinski (Archeodunum), Pascal Rieunier (Salisbury Archéologie), Mikaël Rouzik (Inrap), Matthieu Yacger (Service Archéologie de Grand patrimoine), …

Soutien : Nantes Université, Nantes métropole, Service régional de l’archéologie des Pays de la Loire, UMR 6566 CReAAH-LARA.

Le projet

Le bourg actuel de Rezé recouvre une agglomération fondée peu avant le début de notre ère, qui s’est développée ensuite sans discontinuité et qui fait l’objet de recherches archéologiques régulières depuis le XIXe s. Les sources textuelles d’époque romaine et du haut Moyen Âge nous en livrent le nom originel, Ratiatum, tandis que l’archéologie nous renseigne sur sa topographie, sur son évolution dans le temps et aussi sur les modifications importantes du paysage environnant. En effet, la ville s’est développée à l’origine en bordure de la Loire, dont le lit situé à son contact s’est peu à peu ensablé pour ne plus être matérialisé, à partir du haut Moyen Âge, que par un petit cours d’eau canalisé, le Seil, encore perceptible au milieu du XXe s.

Ces recherches, combinées aux résultats des fouilles antérieures ainsi qu’à ceux issus d’opérations préventives menées aux abords par l’Institut national de recherches archéologiques préventives et le service archéologique de Nantes métropole, ont éclairé d’un jour nouveau l’histoire de ce quartier urbain et, plus largement, celle de l’agglomération. Dans les premiers temps du Ier s. apr. J.-C., en lien avec des premiers aménagements de berge relativement sommaires, mais qui trahissent déjà l’existence d’une zone portuaire, le secteur est principalement dédié à la métallurgie du fer comme en témoigne la présence de forges. Des évolutions ultérieures marquent la mise en place de rues, de boutiques et d’ateliers d’artisans associés à des habitats et à des premiers entrepôts. Le quartier est ensuite profondément modifié à la fin du Ier s. apr. J.-C. Alors que les ateliers et boutiques subsistent au sud, de grands entrepôts sont édifiés en haut de berge, celle-ci étant réaménagée de manière assez monumentale sous la forme de terrasses portuaires conçues en pierre et en bois. Une partie de ces entrepôts, après l’abandon de leur fonction première, sera par la suite remplacée par des petits thermes, une salle chauffée ou encore une cave qui dessinent un ensemble occupé au IIIe et IVe s. C’est aussi le moment où la dynamique de la Loire change, induisant un abandon progressif des constructions portuaires.

La fouille programmée menée ici entre 2005 et 2016 a fait l’objet de rapports scientifiques réguliers jusqu’en 2015 ainsi que de mémoires universitaires, de publication et de multiples communications dans des colloques, des séminaires ou des tables rondes, dont, particulièrement, un colloque international intitulé « Les ports romains dans l’arc atlantique et les eaux intérieures », qui s’est tenu à Nantes du 21 au 22 juin 2018. Tout récemment, en 2024, une concertation entre la Direction du patrimoine et de l’archéologie de Nantes métropole et la Direction de la recherche et des partenariats internationaux de Nantes Université a permis de trouver les moyens permettant de libérer du temps pour les coordonnateurs du projet et de rouvrir le dossier. Sur les trois années à venir (2024-2027), il est ainsi prévu de finaliser et de remettre les rapports de synthèse des dernières campagnes de fouille et d’amorcer la publication monographique qui s’impose pour ce site remarquable.

Légendes :

Figure 1 : Quartier Saint-Lupien, fouille programmée 2005-2016. Thermes, cave et salle chauffée installés dans la première moitié du iiie s. apr. J.-C. au sein des ruines d’entrepôts antérieurs (cliché : O. de Peretti, Ville de Rezé, 2011).

Figure 2 : Quartier Saint-Lupien, fouille programmée 2005-2016. Vue, prise à la verticale, d’une partie des aménagements de berge avec, en contrebas, les quais en bois et pierre sèche en cours de démontage et, en contrehaut, les murs des bâtiments installés au sommet de la terrasse portuaire. En arrière-plan, la chapelle et le prieuré de Saint-Lupien (cliché : Kap Archéo, 2014).

--

> Pour en savoir plus

*Henigfeld Y., Hervé-Monteil M.-L., Le Boulaire C., Monteil M., Mouchard J., Rouzik M. 2022 : Rezé/Ratiatum (Loire-Atlantique) : le devenir d’une agglomération antique à l’époque mérovingienne, in Henigfeld Y., Peytremann É. (dir.), Un monde en mouvement. La circulation des hommes, des biens et des idées à l’époque mérovingienne (Ve-VIIIe siècle), Actes des 40e journées internationales de l’Association française d’archéologie mérovingienne, Nantes, 3-5 octobre 2019, Saint-Germain-en-Laye, AFAM (coll. Mémoires de l’AFAM, 37), p. 361-381.

*Hervé-Monteil M.-L., Monteil M., Mouchard J. 2022 : Rezé/Ratiatum, agglomération de la cité des Pictons, in Monteil M., Varennes G. (dir.) 2022, L’archéologie antique en Pays de la Loire. Bilan de deux décennies de recherches (2001-2021), Rennes, Presses universitaires de Rennes (coll. Suppl. à la Revue archéologique de l’Ouest, 11), p. 255-280.

*Mouchard J., Guitton D. (dir.) 2020 : Dossier : Les ports romains dans les Trois Gaules. Entre Atlantique et eaux intérieures, Gallia, 77-1, 508 p.