Publications soutenues par le LARA

Février 2025

-

Cours d'architecture [...] de M. de la Hyre (v. 1714)

Philippe de la Hire, édition d'Hélène Rousteau-Chambon

![Cours d'architecture [...] de M. de la Hyre (v. 1714)](https://lara.univ-nantes.fr/medias/photo/eroms01b-couv-1-_1742221993726-jpg?ID_FICHE=1782102)

Janvier 2025

-

Gavrinis. Autour du gouffre.

sous la direction de Serge Cassen

La parution de Autour de la Table, en 2009, détermina le programme de recherches sur Gavrinis. Ce livre collectif était le résultat de neuf années de fouilles archéologiques portant sur la barre de monolithes, dite du Grand Menhir à Locmariaquer, et sur le dolmen voisin et fameux de la Table des Marchands, mais sans attacher une attention particulière aux signes gravés. On le sait, Gavrinis partage avec cette tombe à couloir le second fragment d’une grande stèle gravée, naturellement brisée sous l’effet d’une chute, dont le troisième morceau n’a toujours pas été découvert.

Un parti-pris inverse sera donc décidé pour aborder Gavrinis. Mettre les gravures au centre de nos intérêts, scientifiques et conservatoires, en les enregistrant au plus près des supports et en les replaçant dans le contexte architectural du site. Un tel programme ne pouvait en effet se concevoir en dehors des changements d’échelle, puisque chaque signe gravé ne semblait valoir que par sa relation au signe voisin, chaque dalle ornée par son rapport à la dalle voisine, l’ensemble des dalles dans leur inscription au sein d’une architecture, et l’ouvrage repensé dans son environnement matériel et immatériel.

Dans l’ouvrage présent, plusieurs chapitres vont rendre compte des principaux résultats, fruits d’une longue exploration (2009-2021). Ainsi, l’historiographie du site éclaircit certains problèmes tandis que d’autres problématiques surgissent de certaines idées reçues. L’architecture du monument était en partie connue, mais reste encore hypothétique tant que de nouvelles fouilles n’auront pas ouvert le corps du cairn ; en restituant ses grandes lignes structurantes, une autre image du tumulus est proposée à l’appréciation du lecteur. Un programme d’expérimentation, sur différents types de matériaux, permet ensuite de tester plusieurs morphologies d’outils, d’analyser la morphologie des enlèvements dans la pierre, et d’apprécier la durée des processus de préparation des supports et d’exécution des programmes iconographiques. L’origine géologique de ces supports autorise d’ailleurs la cartographie interne des roches sollicitées (leucogranite, orthogneiss, migmatite, quartz, grès) révélant la diversité des sources dans un rayon de 10 km. Les colorations et les altérations chromatiques, observées en surface des orthostates, ont aussi fait l’objet d’analyses scientifiques diverses, toutes en mesure de décrire les désordres au sein du monument, surtout depuis son ouverture au public. Mais c’est l’inventaire descriptif de chaque bloc gravé qui occupe le corps volumineux de l’ouvrage, tous ces monolithes formant la structure interne du monument (parois, sols et plafonds de la chambre et du couloir). On essaie de décrire, représenter et interpréter ces dalles selon une méthode commune, graphique et rédactionnelle. Partant de cette dense base informationnelle, les données considérées comme les plus pertinentes sont enfin réunies pour effectuer la reprise descriptive de quatorze familles de motifs (formes géométriques, objets, animaux).

Un chapitre conclusif est proposé en deux temps. Le premier s’attache à relever la part de l’intuition et de l’analyse dans l’interprétation et la traduction publique des signes gravés néolithiques. Le second rassemble les résultats principaux ayant permis de mieux qualifier Gavrinis en tant que structure monumentale, de mieux dater la gravure des supports en regard de la construction de l’édifice, en proposant pour finir une interprétation générale du « style » de Gavrinis.

Décembre 2024

-

Actes du congrès d'Angers (9-12 mai 2024)

de la Société Française d'Étude de la Céramique Antique en Gaule (SFECAG)

1. Les faciès céramiques en Pays de la Loire et Morbihan

2. Actualité des recherches céramiques

Octobre 2024

-

Sanctuaires et paysage religieux des cités du centre et de l'Ouest de la Gaule Lyonnaise.

Des antécédents gaulois à la fin des dieux (IIe s. av. n. è. – Ve s. de n. è.).

RAO - Revue Archéologique de l'Ouest, Supplément #14, Stanislas Bossard

Cet ouvrage est consacré à l'étude du paysage d'une vingtaine de cités antiques, localisées entre la Loire et la Seine et rattachées à la province romaine de la Gaule Lyonnaise. Tandis que les documents épigraphiques et iconographiques faisant référence aux divinités honorées, aux prêtres et aux actes cultuels y sont globalement peu nombreux, l'examen des vestiges archéologiques de deux cent quatre-vingt-un sanctuaires avérés ou hypothétiques est riche en enseignements au sujet de l'organisation et de l'évolution des systèmes religieux antiques. Après avoir examiné, dans un premier temps, l'architecture et l'organisation spatiale de culte, le mobilier qu'ils livrent et leur environnement, la seconde partie de ce livre retrace l'évolution du paysage religieux des cités de la fin de l'âge du Fer à l'Antiquité tardive, en distinguant, dans la mesure du possible, les espaces culturels publics de ceux qui étaient privés. La prise en compte d'une large échelle et la mise en série des données offrent alors l'opportunité de dégager des points communs ou, encore, de mettre en évidence des spécificités propres à certaines cités.

> la version en ligne

Juillet 2024

-

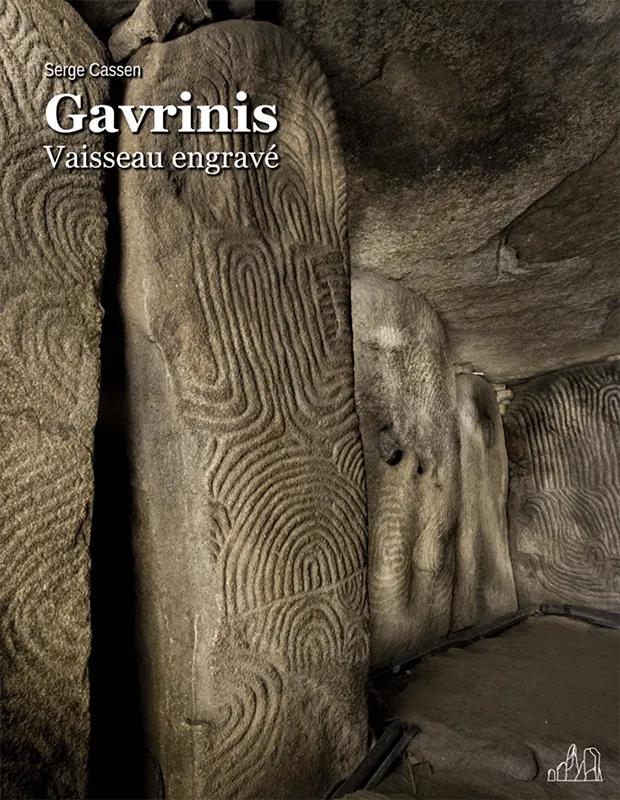

Gavrinis. Vaisseau engravé

de Serge Cassen

Édité par l’association « Les Vaisseaux de Pierres », basée à Carnac.

Il s’agit du résumé en 140 pages et 81 illustrations de la monographie « Gavrinis. Autour du Gouffre » (1500 pages en 3 volumes) qui sortira vers le 15 octobre prochain. Vous y trouverez un décryptage allégé mais exhaustif de toutes les dalles gravées, aujourd’hui accessibles, de la tombe à couloir Gavrinis.

Décryptage qui nous embarque dans un imaginaire principalement marin.

Juin 2024

-

Il était une fois les Sables d'Olonne, les rendez-vous de l'archéologie (édition 2023)

La Ville des Sables d'Olonne a publié un recueil du cycle de conférences 2023 "Il était une fois les Sables d'Olonne, les rendez-vous de l'Archéologie".

Un ouvrage qui rassemble différentes contributions mettant en valeur l’Archéologie en contexte littoral tout comme l’actualité archéologique en Pays des Olonnes.

-

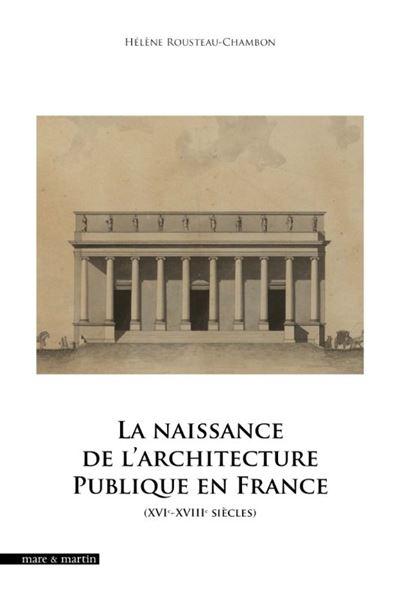

La naissance de l’architecture publique en France

d’Hélène Rousteau-Chambon

Au cours des Temps modernes, les édifices bâtis par la puissance publique s’individualisent et se multiplient : des collèges ou des bibliothèques sortent des enceintes religieuses, des prisons deviennent des édifices indépendants, des théâtres s’émancipent des palais.

Tous bénéficient d’une identité architecturale et marquent visuellement la cité. Tous enfin sont le fruit d’une volonté politique, d’une histoire formelle et institutionnelle. Malgré leur importance tant numérique que sociétale et architecturale, aucune synthèse n’a été écrite à ce jour sur ces édifices publics des Temps modernes. Il s’agit donc de mieux connaître cette architecture dans sa diversité typologique, dans son contexte historique et urbain tout en mettant en exergue les prémices d’une préoccupation architecturale plus caractéristique du xixe, voire du xxe siècle.

Mars 2024

-

À l’ombre des maîtres : Les artistes secondaires en France et en Italie du XIIe au XIXe siècle

Sous la direction de Mathilde Legeay et Jessy Jouan

Il n’a pas été courant jusqu’ici en historiographie artistique de s’attarder sur les figures ou les pratiques considérées comme « secondaires », et surtout sur les logiques intellectuelles et méthodologiques qui mènent à un tel classement. En effet, la célébrité ou la volonté de placer une figure sous ses projecteurs reste un leitmotiv principal de la recherche ou de l’élaboration d’expositions pour le public. Ce livre est un pas de côté à la célébrité comme boussole. Son objectif n’est pas de mettre en exergue des figures oubliées ou laissées à la marge, mais d’interroger les mécanismes de ce qui fait l’ombre et de ce qui fait la lumière. L’ouvrage se sert de la secondarité comme pierre de touche pour analyser les critères de sélection et les enjeux d’opposition qui régissent l’histoire de l’art entre les maîtres et leurs élèves, les pratiques artistiques, l’appartenance à un groupe ou encore le statut unique ou le statut double. Pour analyser la secondarité dans l’histoire de l’art, les différents auteurs proposent des approches variées : l’étude prosopographique, lexicologique et sociologique, l’analyse de style, de la figure du commanditaire, du goût officiel et celle du collectionneur.

Novembre 2023

-

L’architecture privée à Nantes au XVIIIe siècle – Demeures de prestige

de María del Carmen Márquez Gómez et Hélène Rousteau-Chambon

Octobre 2023

-

Couleur du temps

sous la direction de Serge Cassen

La présente étude expose les problèmes inhérents à certaines tombes néolithiques du Morbihan, où des colorations considérées comme des peintures ont été notées sur des monolithes depuis le XIXe siècle, en règle générale associées à des signes gravés. Plusieurs cas de figure seront décrits, limités aux dalles des parois latérales et aux plafonds des tombes (aucune stèle ne présente de dépôt de cette nature).

La présente étude expose les problèmes inhérents à certaines tombes néolithiques du Morbihan, où des colorations considérées comme des peintures ont été notées sur des monolithes depuis le XIXe siècle, en règle générale associées à des signes gravés. Plusieurs cas de figure seront décrits, limités aux dalles des parois latérales et aux plafonds des tombes (aucune stèle ne présente de dépôt de cette nature).Pour répondre sincèrement à cette question, il a fallu au préalable distinguer les altérations chromatiques (oxydations diverses à l’image d’une rubéfaction, et les différentes tâches) et les dépôts superficiels (endogènes comme les patines, les croûtes gypseuses ; ou exogènes comme l’application de colorants, de graffiti).

Du côté des analyses quantitatives, les méthodes non invasives ont bien sûr été testées en premier (spectrométrie de fluorescence X portable) mais l’absence de résultats significatifs a souvent imposé de prolonger l’enquête au moyen de prélèvements ponctuels permettant des analyses élémentaires et structurelles (microscopie électronique à balayage et spectroscopie à dispersion d’énergie), moléculaires (spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier) et cristallines (diffraction des rayons X), voire, dans le cas de Gavrinis, bactériologiques. Les images électroniques des échantillons et leurs spectres, les analyses en composantes principales ont fait l’objet d’une annexe disponible en ligne. La cartographie de ces interventions est aidée d’un traitement de l’image numérique (par décorrélation) qui fait ressortir les différentes anomalies ; l’espace de couleur retenu et l’échelle adoptée sont systématiquement mentionnés de telle sorte que l’expérience puisse être reproduite et contrôlée.

Il ne s’agit pas de restituer ici un inventaire exhaustif mais d’aborder quelques objets gravés observés dans le cadre des investigations conduites sur Gavrinis (2011-2014) et sur les ensembles iconographiques du Morbihan (dans le cadre d’un Programme collectif de recherche 2016-2022). Au terme de ces enquêtes, force est de constater qu’aucune application de peinture néolithique n’a pu être démontrée.

Juin 2023

-

Des dernières sociétés néolithiques aux premières sociétés métallurgiques

de Lolita Rousseau

Octobre 2022

-

Un monde en mouvement : la circulation des personnes, des biens et des idées à l’époque mérovingienne (Ve-VIIIe siècle)

sous la direction d'Yves Henigfeld et Édith Peytremann

La localisation de Nantes dans l’estuaire de la Loire offrait un cadre idéal pour s’interroger ou se réinterroger sur les moyens de communication, les échanges, le commerce, les influences ou encore les transferts technologiques et culturels du Ve au VIIIe siècle, à l’échelle locale ou régionale, mais aussi sur de plus longues distances. Les actes de cette manifestation comprennent une trentaine de contributions réparties en deux sections.

La première, en lien étroit avec la thématique du colloque, est organisée en trois parties comprenant dix-huit contributions, respectivement consacrées aux vecteurs de transmission, à la nature des objets échangés, puis aux effets de la circulation des biens et des idées. La seconde réunit treize contributions portant sur l’actualité de la recherche sur le premier Moyen Âge dans les Pays de la Loire et en Bretagne, témoignant du dynamisme de l’archéologie urbaine, rurale et funéraire dans les deux régions.

-

Afro-brésiliens et processus de patrimonialisation dans le sud du Bénin

de Charlemagne Segbedji

Le patrimoine immatériel qui est également l'objet des analyses se décline autour de pratiques sociales, de coutumes et enfin à travers un art culinaire unique issu d'un métissage entre le Brésil et l'Afrique. Les évènements festifs, tristes ou commémoratifs montrent la singularité de ce groupe qui soigne son attachement au Brésil et au Portugal. Cette influence transparaît enfin dans les langues locales notamment les langues fon et mina. Les autorités étatiques ou communales sont conscientes des enjeux et des potentialités de ce trésor mémoriel et/ou architectural.

Néanmoins, il reste encore du chemin dans la mesure où des problèmes subsistent. Ainsi, au manque de moyens s'ajoutent des choix de projets de valorisation qui ne sont pas toujours pertinents.

Juillet 2022

-

Les fondeurs de bronze dans la Rome des papes (1585-1630)

Collection de l'École française de Rome n° 595

d'Emmanuel Lamouche

Entre les pontificats de Sixte Quint (1585-1590) et d’Urbain VIII (1623-1644), l’art du bronze connaît un véritable épanouissement à Rome, sous la forme de statues colossales et de décors monumentaux, dont le baldaquin de Saint-Pierre par le Bernin est l’exemple le plus spectaculaire. Personnages clés de ce renouveau du bronze dans la Ville éternelle, les fondeurs demeurent méconnus. Loin d’être de simples artisans, les meilleurs d’entre eux étaient pourtant célèbres en leur temps, comme Bastiano Torrigiani, Orazio Censore ou Gregorio De’ Rossi. Formant souvent des dynasties, ils élaboraient des stratégies pour obtenir des commandes, et entretenaient des rapports privilégiés avec l’administration pontificale, les commanditaires privés, les architectes ou les sculpteurs. Ce sont ces hommes de l’ombre que cet ouvrage fait revivre, tant sur les grands chantiers de construction – Saint-Pierre, Sainte-Marie-Majeure ou Saint-Jean-de-Latran – qu’au sein des fonderies officielles ou de leurs ateliers personnels. En analysant leur activité dans toute sa diversité, et en tentant de définir leur savoir-faire, en particulier dans le domaine de la sculpture, ce livre aborde ainsi une page essentielle de l’histoire artistique de Rome, sous l’angle d’un matériau noble et prestigieux, et de ceux qui en étaient les maîtres, au croisement de l’art et de la technique.

Entre les pontificats de Sixte Quint (1585-1590) et d’Urbain VIII (1623-1644), l’art du bronze connaît un véritable épanouissement à Rome, sous la forme de statues colossales et de décors monumentaux, dont le baldaquin de Saint-Pierre par le Bernin est l’exemple le plus spectaculaire. Personnages clés de ce renouveau du bronze dans la Ville éternelle, les fondeurs demeurent méconnus. Loin d’être de simples artisans, les meilleurs d’entre eux étaient pourtant célèbres en leur temps, comme Bastiano Torrigiani, Orazio Censore ou Gregorio De’ Rossi. Formant souvent des dynasties, ils élaboraient des stratégies pour obtenir des commandes, et entretenaient des rapports privilégiés avec l’administration pontificale, les commanditaires privés, les architectes ou les sculpteurs. Ce sont ces hommes de l’ombre que cet ouvrage fait revivre, tant sur les grands chantiers de construction – Saint-Pierre, Sainte-Marie-Majeure ou Saint-Jean-de-Latran – qu’au sein des fonderies officielles ou de leurs ateliers personnels. En analysant leur activité dans toute sa diversité, et en tentant de définir leur savoir-faire, en particulier dans le domaine de la sculpture, ce livre aborde ainsi une page essentielle de l’histoire artistique de Rome, sous l’angle d’un matériau noble et prestigieux, et de ceux qui en étaient les maîtres, au croisement de l’art et de la technique.-

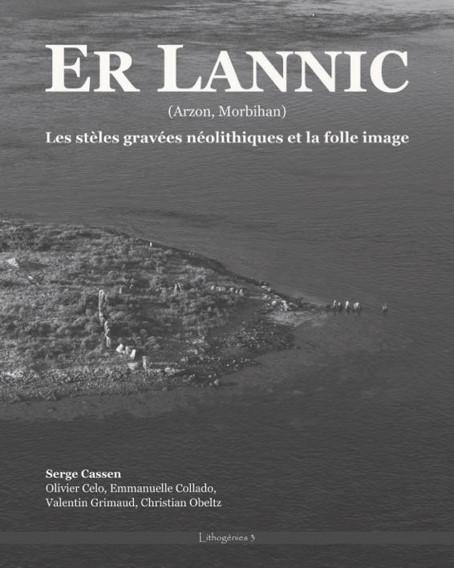

Er Lannic (Arzon, Morbihan). Les stèles gravées néolithiques et la folle image

de Serge Cassen, Olivier Celo, Emmanuelle Collado, Valentin Grimaud & Christian Obeltz

Les arcs d’enceinte, faits de pierres dressées, sont des éléments d’architectures propres à la région morbihannaise allant de la ria d’Étel à la ria de Pénerf. Souvent associés dans nos esprits, et ce depuis le XIXe siècle, aux grands ouvrages linéaires de stèles, autre singularité marquante du territoire en question, ils trouvent pourtant dans le site d’Er Lannic une illustration contraire. Mais l’objectif principal de la présente étude est bien de se limiter aux représentations symboliques gravées sur certaines des dalles constitutives d’un des deux grands arcs d’enceintes, celui bien visible (car restauré) sur le versant méridional de l’îlot.

Après avoir exposé l’historique des recherches, chaque stèle gravée sera présentée selon des protocoles et des rendus similaires, en documentant chaque motif, attesté ou supposé. Pour l’occasion, nous rappellerons les étapes principales des processus techniques permettant d’aboutir à ces résultats. Une certaine exigence de la chaîne opératoire adoptée permet la reproductibilité des expériences afin que nos choix soient compris, les levés graphiques contrôlés, nos conclusions testées à partir des mêmes sources informatiques et graphiques.

Pour achever ce livre, un retour sur l’iconographie recensée en Morbihan permettra de mieux contextualiser les signes décrits à Er Lannic. L’architecture des stèles en arc d’enceinte, la perception du site au Néolithique avec un niveau marin plus bas que l’actuel, feront enfin l’objet de quelques développements conclusifs.

Mai 2022

-

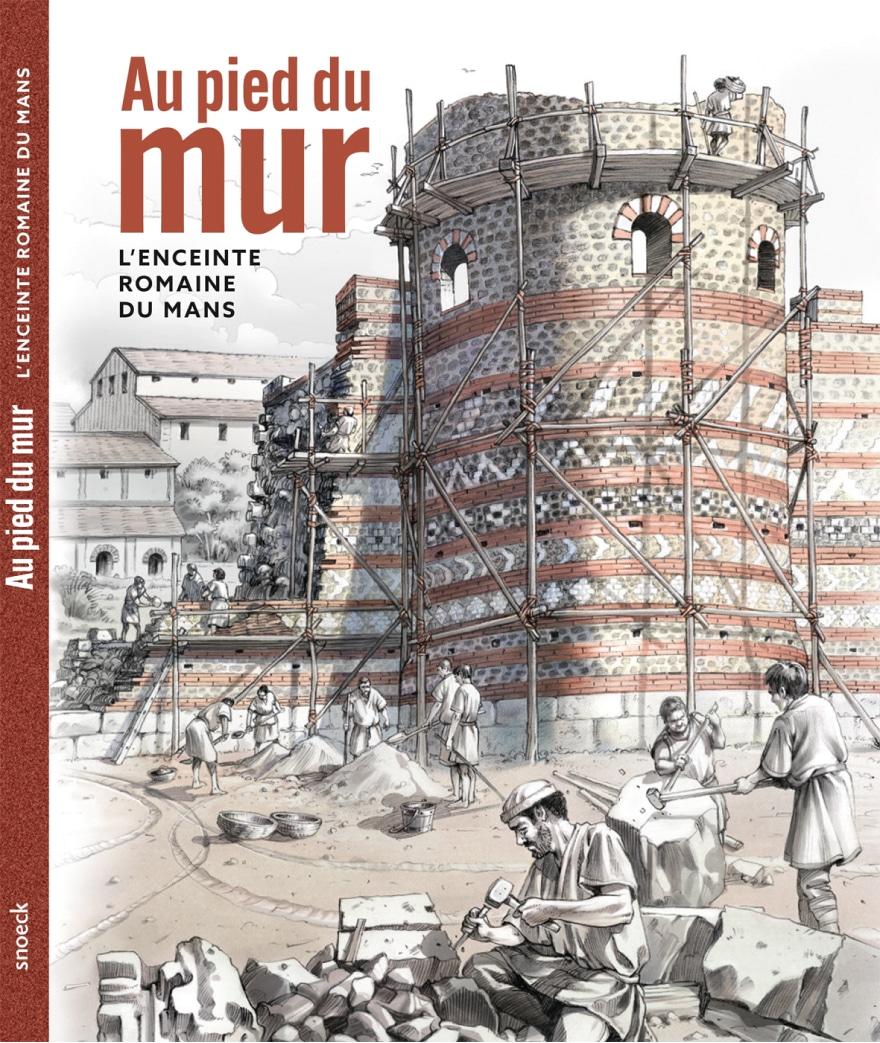

Au pied du mur, l’enceinte romaine du Mans

publication dans le cadre de l'exposition de mai 2022- janvier 2023 au Carré Plantagenêt du Musée Jean-Claude Boulard, Le Mans.

Avril 2022

-

L'enceinte romaine du Mans, 40 ans de recherche archéologique

Hors série Archéologia

-

L’archéologie antique en Pays de la Loire. Bilan de deux décennies de recherches (2001-2021)

RAO - Revue Archéologique de l'Ouest, Supplément #11

sous la direction de Martial Monteil et Guillaume Varennes

-

À l'ouest sans perdre le nord : liber amicorum José Gomez de Soto

textes réunis par Vincent Ard, Bruno Boulestin, Sylvie Boulud-Gazo, Marilou Nordez, Isabelle Kerouanton, Christophe Maitay, Muriel Mélin

-

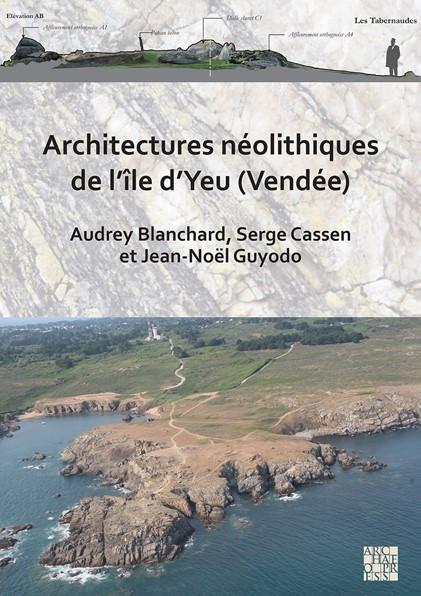

Architectures néolithiques de l'île d'Yeu (Vendée)

d'Audrey Blanchard, Serge Cassen, Jean-Noël Guyodo

Cet ouvrage regroupe la documentation, les informations inédites et les principaux résultats des études, prospections, fouilles et relevés réalisés sur les habitats, les monuments funéraires, les carrières et les sites symboliques. Les premiers travaux tentent de proposer un état des lieux de l'environnement minéral ainsi que les principales formes d'exploitation, les stratégies d'approvisionnement et les usages des roches.

Le coeur de l'ouvrage est consacré à la fouille des deux principaux habitats datés du Néolithique récent, la pointe de la Tranche et Ker Daniaud. L'accent est mis sur les architectures de pierre de ces éperons barrés directement ouverts sur l'Océan mais dont I'occupation semble non permanente. Enfin, les relevés (plan, photogrammétrie, microtopographie) et la modélisation numérique des sépultures mégalithiques des Tabernaudes, de la Planche à Puare et des Petits Fradets autorisent une restitution tridimensionnelle des architectures funéraires néolithiques. Pour les rochers marqués de cupules, dont la concentration actuelle est une des plus importantes, une première analyse du corpus des signes est proposée, en dépit de leur datation encore mal assurée.

Cette contribution est l'occasion d'offrir les résultats de l'observation du réel et de l'imaginaire, perçus par I'analyse des témoignages et expressions, physiques et symboliques, des populations de la fin de la Préhistoire installées - et non piégées - sur un territoire restreint battu par les vents et cerné par les flots.

-

Carnac. Récit pour un imagier.

de Serge Cassen, Christine Boujot, Valentin Grimaud, Olivier Célo

Juillet 2021

-

La céramique dans les Pays de la Loire et en Bretagne

sous la direction de Julie Remy

-

La céramique dans les Pays de la Loire et en Bretagne

sous la direction d'Yves Henigfeld

Cet ouvrage présente les résultats d'un projet collectif de recherche ayant mobilisé, de 2012 à 2017, une trentaine de chercheurs de l'université, du CNRS, de l'Inrap, des collectivités territoriales, et du secteur associatif ou privé.

Il est articulé en deux volumes. Le premier comprend une synthèse, suivie d'une étude archivistique sur l'artisanat de la terre cuite en Vendée et Loire-Atlantique, puis d'une présentation de répertoires régionaux. Le second est constitué d'une trentaine d'études monographiques, classées par régions et par départements.

Cette publication permet de documenter un domaine de recherche qui s'est considérablement enrichi depuis plusieurs décennies grâce au développement des fouilles archéologiques préventives et programmées. Le corpus est constitué de plusieurs centaines de milliers de tessons correspondant à environ 55 000 objets provenant de 51 sites de production et de consommation, répartis sur 32 communes.

La céramique dans les Pays de la Loire et en Bretagne met à la disposition des archéologues de nouveaux outils de référence, constitués de répertoires régionaux de groupes techniques et de formes. Ses deux volumes permettront par ailleurs de renouveler les rares référentiels chrono-typologiques existants à l'échelle locale ou micro-régionale et d'apporter des informations historiques inédites sur les mécanismes de production, de diffusion et de consommation dans les deux régions et, plus largement, dans le Grand-Ouest.

Avril 2021

-

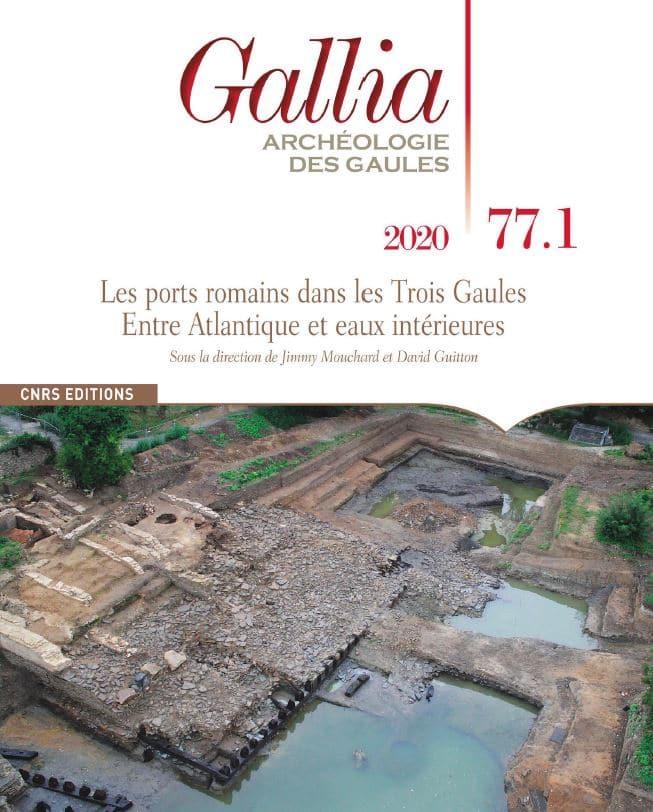

Les ports romains dans les Trois Gaules.

Entre Atlantique et eaux intérieures.sous la direction de Jimmy Mouchard et David Guitton

Le programme de fouilles mené entre 2005 et 2016 sur le port fluvio-maritime du quartier de Saint-Lupien à Rezé (Loire-Atlantique), en bordure d’un bras disparu de la Loire, est à l’origine du colloque de Nantes et donc de ce dossier. Il a révélé des quais remarquablement conservés et construits en caissons à pans de bois et blocages de pierres. Il a également permis de rassembler de multiples données au sein des alluvions accumulées à leur pied (faune, insectes, textiles…).

C’est cet ensemble qui a en particulier servi de point de comparaison à la présentation de plusieurs autres sites portuaires mis en évidence dans les bassins de la Seine (Aizier [Eure], Incarville [Eure], Rouen [Seine-Maritime], Blainville-sur-Orne [Calvados], Reims [Marne], Pont-Sainte-Maxence [Oise], Chelles [Seine-et-Marne], Les Mureaux [Yvelines]), de la Loire (Tours [Indre-et-Loire], Orléans [Cher], Bourges [Cher]) ou encore de la Garonne (Barzan [Charente-Maritime], Saintes [Charente-Maritime], Naintré [Vienne], Bordeaux [Gironde]).

Afin d’en enrichir le propos et d’en prolonger la discussion, ce dossier s’achève par une ouverture chronologique (Vix [Côte-d’Or]), doublée d’une ouverture géographique, de l’autre côté de la ligne de partage des eaux, côté Rhin, Rhône et Méditerranée, avec une présentation de ports bâtis en contexte portuaire lacustre, fluvio-lacustre ou lagunaire (Besançon [Doubs], la Suisse, Irun [Pays basque, Espagne] et Narbonne [Aude]).

-

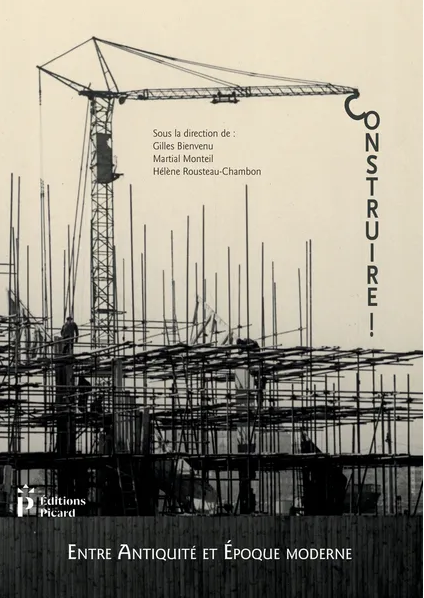

Construire ! Entre Antiquité et Époque contemporaine, actes du 3e Congrès francophone d’histoire de la construction

sous la direction de Gilles Bienvenu, Martial Monteil et Hélène Rousteau-Chambon

Cent onze articles, dus à des chercheurs venant de quinze pays, sont ici réunis et répartis en onze thèmes traditionnels ou plus originaux en matière d’histoire de la construction. Construire ! Entre Antiquité et Époque contemporaine, comme les volumes précédents, s’adresse aussi bien aux professionnels de la construction, architectes du patrimoine, chercheurs, archéologues, qu’aux amateurs et à tous ceux qui veulent comprendre l’évolution de notre environnement constructif, ancien ou plus récent, patrimonialisé ou non.

Publications scientifiques de l'UMR 6555 - CReAAH >

Publications scientifiques de l'UMR 6555 - CReAAH >